发布时间2025-06-19 浏览次数:0

成语渗透到春季和秋季,阅读历史增加了智慧(iii)——三个俗语“与王子一起玩的信标”

发布时间:2025-06-19 浏览次数:0 文章来源:未知

“烽火戏诸侯”——儒家的完美谎言

“烽火戏诸侯”这个故事,通过冯梦龙的《东周列国志》精彩演绎,情节生动、教训深刻,加之又带着王室的花边新闻,历来为大家津津乐道,甚至历朝历代都将其作为很好的教材对帝王加以规范和劝谏,鲜有人提出质疑,但并不是表示没有人怀疑此事真假。

提出质疑。2012年初,清华大学整理获赠的战国竹简(“清华简”)时,发现竹简上的记述与“烽火戏诸侯”相左。清华大学收藏的战国竹简记载,周幽王主动进攻原来的申后外家申国,申侯联络戎族打败周王,西周因而灭亡。竹简上并没有“烽火戏诸侯”的故事。清华大学出土文献研究与保护中心刘国忠教授称,史学界就此可以断定烽火戏诸侯并非西周灭亡的原因,甚至可以断定这个故事根本就是编造。

谎言证据。除了以上证据之外,还可以从记载年代、考古发现和推理来具体说明。从记载来看,“烽火戏诸侯”最早见书记载的是《史记》,但在比《史记》更早的、更接近西周末年的史料(如《清华简·系年》、《左传》)中,完全没有“烽火戏诸侯”的记载。从考古情况看,根据史料记载和考古发现,烽火在战国时期才开始用于军事,而大规模使用则是汉朝。春秋时都没有使用烽火,更不要说西周末年了。从情景推理看,距离周幽王的王畿最近的诸侯也在数百里之外,再加上必要的准备时间,诸侯从烽火燃起到赶来支援起码需要几天的时间,更不可能同时到达。“烽火戏诸侯”在情理上便不可能存在。综合来讲,从历史记载、考古发现还是情理推测,“烽火戏诸侯”都是不可能存在的。而这种错误在司马迁的《史记》中并不少见。

综上所述,“烽火戏诸侯”就是司马公故意编造出来的一个故事,那么问题就来了?作为史学家,司马迁肯定知道史学一定要遵从历史事实。为什么要编造这么一个谎言?他的动机是什么?要回答这个问题,就必须要从司马迁著《史记》目的和他的思想倾向说起。

司马迁艰难著《史记》。司马迁著《史记》原因有两个方面:一方面是完成其父的遗愿,汉武帝元封元年(前110年)春天,汉武帝东巡渤海返回的路上在泰山举行封禅大典。作为参与制定封禅礼仪官员的司马谈却因病留滞在周南(今湖北)未能继续前行,更因此而心中愤懑以致病情加重。奉使西征的司马迁,行到洛阳却见到了命垂旦夕的父亲。弥留之际的司马谈对司马迁说:“我们的祖先是周朝的太史。远在上古虞舜夏禹时就取得过显赫的功名,主管天文工作。后来衰落了,难道要断送在我这里吗?你继为太史,就可以接续我们祖先的事业了。我死以后,你一定会做太史;做了太史,你千万不要忘记我要编写的论著啊。”司马迁当即起誓“请父亲放心,就是有再大的困难,我也要实现您的愿望,完成您的嘱托”。另一方面是自成一家之言。司马迁在《报任安书》(“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”就出自此书)中,就提到他著《史记》“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”,就是通过史实现象揭示本质,探究自然现象和人类社会之间的相互作用关系,通晓从古到今的历朝历代的发展演变,进而寻找历代王朝兴衰成败之道理,通过史实记述,有所取舍有所褒贬,形成自己独特的自成一家的史学理论学说。所以即便是司马迁面对因帮助李陵喊冤而被施以“宫刑”的奇耻大辱,他仍然坚强地完成了这部无韵之离骚。

司马迁是儒学的忠实拥趸。尽管司马迁出生在一个世代史官家庭,从小接受文化熏陶,熟读诸子百家经典著述,思想比较庞杂,但对其影响最大的还是儒家思想。理由如下。一是从《太史公自序》从可以看出端倪。这篇序直观地反应了司马迁修史的指导思想,其中“太史公曰:先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正易传,继春秋,本诗书礼乐之际?’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉。”司马迁显然是以道统自居,以继承孔子思想为己任的。二是《史记》的孔子世家体现司马迁对儒家的尊崇。《史记》的体例安排是以人物为中心的纪传体,分为本纪,世家,列传,书,表共一百三十篇。其中世家一体本来是用以记各国诸侯。孔子一没有封侯,二没有封地,门客,兵士,以一介寒儒能置身于世家之列,不能不说是司马迁对其的特殊的尊敬。在人物立传上除了有孔子世家,还有儒林列传,仲尼弟子列传等,是儒家学派的群体传记。孔子世家通篇着力刻划了孔子的圣人形象,无论是道德,学问,还是政治,人伦,都达到了一个几乎完美的境界。在篇末还表达自己对孔子的敬仰之情,“高山仰止,景行行止。虽不能至,心向往之。”三是 《史记》中处处渗透着儒家的人文精神。其中仁,爱,礼,智,信都闪现出儒家的光彩。《史记》里写到“‘孔子言善人之治国百年,亦可以胜残去杀’。诚哉是言!”《史记》中的汉文帝既是一个仁爱宽厚、从谏如流的贤君,汉文帝在位二十三年,采取休养生息的政策,国力大大得以恢复。而汉高祖刘邦以武力平定天下,开始的时候轻视礼仪。曾为秦博士的孙叔通安儒家传统为刘邦排演了一整套汉家礼仪,帮助刘邦感受礼乐教化的益处。至于智者的描写在史记中更是多不胜数。像苏秦张仪之类的谋士,史记中对其重大事迹都进行了精细刻画的。诚信是立足之本,司马迁对信义相当看重,如韩信千金赠漂母,不仅是知恩图报,也是对自己一句诺言的遵守。总之,史记李渗透的儒家精神得到了社会的广泛认同,并对后世产生了深远的影响。综上所述,司马迁是应该划到“儒家”一类的。

揭秘编造谎言的原因。司马迁推崇儒家,而儒家又极力推崇周朝,我们从孔子的话中可见一斑,“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。”——《论语 · 八佾》,即便在生命的最后时刻孔子还在感慨“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”——《论语· 述而》,还有孔子一直主张克己复礼,这个礼是指周礼。可想而知,备受儒家尊崇的周朝在周幽王手中就覆灭了,这怎么能够让儒粉们接受呢?既然这么周朝制度如此之好、如此之完善又怎么会灭亡呢?所以必须要为西周的灭亡找一个合理的解释,并要有人来背这个“锅”,从整个“烽火戏诸侯”故事来看,主角肯定是“褒姒”,谁叫她那么漂亮,把周幽王弄得五迷三倒的?谁叫她不喜欢笑?整倒神后,自己封了皇后,儿子封了太子,还不满足,还不开心?结果瞎乱点烽火,最终导致国家败亡,结论——红颜祸水。当然另外一个主角周幽王难免要成为后世帝王的反面教材,配角虢石父也就是奸臣的典型,更值得后世帝王们提防。历朝历代,从夏朝开始,好像人们已经习惯了为每一个王朝兴亡,找出一个替罪羊来,夏有妺喜,商有妲己,周有褒姒,吴有西施、唐有杨贵妃、明有陈圆圆,都成了国家败亡的罪魁祸首。不一而足……红颜祸水,这样的词语在历史中到处可见,就好像一个王朝的灭亡,一场动乱的发生,全是由女性造成的一样。但实际上,人们却往往忽略了背后的真相--要不是帝王们昏庸好色,将相的腐败无能,又何至于此呢?

相关推荐

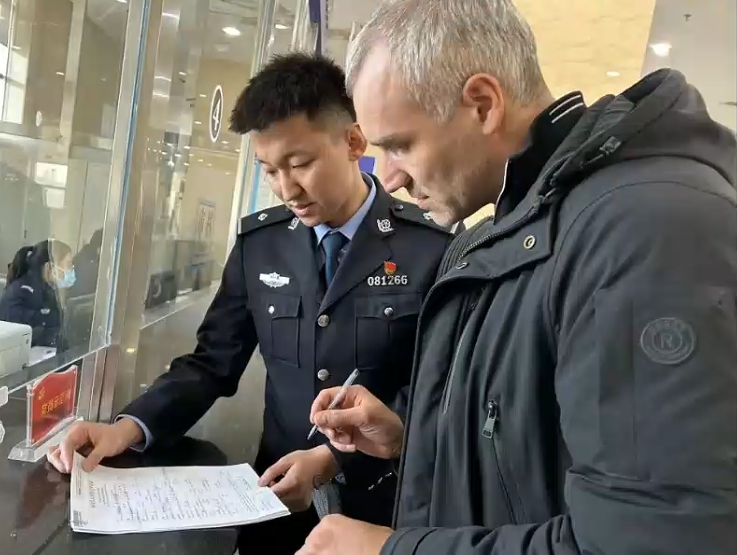

签证在手 旅途无忧-

成语渗透到春季和秋季,阅读历史增加了智慧(iii)——三个俗语“与王子一起玩的信标”“烽火戏诸侯”——儒家的完美谎言“烽火戏诸侯”这个故事,通过冯梦龙的《东周列国志》精彩演绎,情节生动、教训深刻,加之又带着王室的花边新闻,历来为大家津津乐道,甚

成语渗透到春季和秋季,阅读历史增加了智慧(iii)——三个俗语“与王子一起玩的信标”“烽火戏诸侯”——儒家的完美谎言“烽火戏诸侯”这个故事,通过冯梦龙的《东周列国志》精彩演绎,情节生动、教训深刻,加之又带着王室的花边新闻,历来为大家津津乐道,甚 -

化学战在交战时期出现!齐·苏伊(Qi Sui)重写了军事历史,从2000年的西方加密信号技术在齐长城遗址的残垣中,一片焦黑土壤正改写人类战争通讯史。当X射线荧光光谱仪检测出硝酸钾与硫磺的爆燃残留物时,考古学家猛然惊觉——那些《管子》中记载的"紫烟传讯"

化学战在交战时期出现!齐·苏伊(Qi Sui)重写了军事历史,从2000年的西方加密信号技术在齐长城遗址的残垣中,一片焦黑土壤正改写人类战争通讯史。当X射线荧光光谱仪检测出硝酸钾与硫磺的爆燃残留物时,考古学家猛然惊觉——那些《管子》中记载的"紫烟传讯"发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

华为的三种智能驾驶模式,NCA,ICA+和ICA有什么区别?三种智能驾驶模式的区别是什么?华为智能汽车BU ADS智能驾驶产品线总裁苏箐在访谈中提到华为智能驾驶中的三种模式:NCAICA+ICA首先我们来看看苏箐的原话:

华为的三种智能驾驶模式,NCA,ICA+和ICA有什么区别?三种智能驾驶模式的区别是什么?华为智能汽车BU ADS智能驾驶产品线总裁苏箐在访谈中提到华为智能驾驶中的三种模式:NCAICA+ICA首先我们来看看苏箐的原话:发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

“国际中国老师” ICA和IPA有什么区别?我应该服用哪一个?ICA和IPA两者区别名称ICA:国际汉语教师协会---国际汉语教师职业资格证书IPA:国际认证协会---国际注册汉语教师资格证书ICA:专业化,汉语推广、文化

“国际中国老师” ICA和IPA有什么区别?我应该服用哪一个?ICA和IPA两者区别名称ICA:国际汉语教师协会---国际汉语教师职业资格证书IPA:国际认证协会---国际注册汉语教师资格证书ICA:专业化,汉语推广、文化发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

美国已经制造汽车已有7年了,尚未返回中国!贾·尤特(Jia Yueting):我真的很想回家新年,错过了北京的热饺子!网民:谁阻止了您回来?快科技7月5日消息,今日,法拉第未来(FF)创始人贾跃亭发布了一段思家的视频,并配文称“有中国人的地方一定会有新的希望”。视频中,他站在洛杉矶Downtown的

美国已经制造汽车已有7年了,尚未返回中国!贾·尤特(Jia Yueting):我真的很想回家新年,错过了北京的热饺子!网民:谁阻止了您回来?快科技7月5日消息,今日,法拉第未来(FF)创始人贾跃亭发布了一段思家的视频,并配文称“有中国人的地方一定会有新的希望”。视频中,他站在洛杉矶Downtown的发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

美国发誓要杀死华为? Ren Zhengfei紧急呼吁来自山东的医生在美国学习,以核心返回中国此前华为发布招聘消息,愿意用百万年薪来留住顶级人才,而这也引起了人们的讨论。的确,在现代化社会中,科技的竞争远远比军事文化的竞争更为激烈,就拿目前来说,由于西方

美国发誓要杀死华为? Ren Zhengfei紧急呼吁来自山东的医生在美国学习,以核心返回中国此前华为发布招聘消息,愿意用百万年薪来留住顶级人才,而这也引起了人们的讨论。的确,在现代化社会中,科技的竞争远远比军事文化的竞争更为激烈,就拿目前来说,由于西方发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

收购北京国际旅行社的过程步骤!国际旅行社收购流程步骤转让一家深圳的国际旅游公司北京国际旅行社转让方法流程收购一家国际旅行社有什么条件国际旅行社收购方法及要求转让名下北京国际旅游公司收购国际旅

收购北京国际旅行社的过程步骤!国际旅行社收购流程步骤转让一家深圳的国际旅游公司北京国际旅行社转让方法流程收购一家国际旅行社有什么条件国际旅行社收购方法及要求转让名下北京国际旅游公司收购国际旅发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

网民抱怨说:未成年子女下订单,要求退还北京Jingtang国际旅行社有限公司的退款。近日,有网友在「啄木鸟投诉_315投诉_投诉维权_中国网旗下消费者服务平台」发布了关于「北京京唐国际旅行社有限公司」的投诉,内容如下:未成年儿童下单,要求北京京

网民抱怨说:未成年子女下订单,要求退还北京Jingtang国际旅行社有限公司的退款。近日,有网友在「啄木鸟投诉_315投诉_投诉维权_中国网旗下消费者服务平台」发布了关于「北京京唐国际旅行社有限公司」的投诉,内容如下:未成年儿童下单,要求北京京发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

肯尼亚记录8天和7晚:感觉不同的非洲|行程审查为什么人类发源地是东非高原?为什么非洲猴子进化成智人之后,非洲黑人文明(除古埃及文明)就没有进化过?为什么马赛部落还停留于中国几千年前的水平?8月7日-8月14

肯尼亚记录8天和7晚:感觉不同的非洲|行程审查为什么人类发源地是东非高原?为什么非洲猴子进化成智人之后,非洲黑人文明(除古埃及文明)就没有进化过?为什么马赛部落还停留于中国几千年前的水平?8月7日-8月14发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

云南对外贸易港口清单云南省作为中国西南重要的对外开放省份,拥有多个外贸口岸,涵盖陆路、航空和水运类型,主要分布在中缅、中老、中越边境。以下是主要口岸的分类整理:一、陆路边境口岸(国

云南对外贸易港口清单云南省作为中国西南重要的对外开放省份,拥有多个外贸口岸,涵盖陆路、航空和水运类型,主要分布在中缅、中老、中越边境。以下是主要口岸的分类整理:一、陆路边境口岸(国发布时间2025-06-19 浏览次数:0

-

400-8888-88999

电话咨询

-

关注微信

-

返回顶部

电话咨询

电话咨询 在线咨询

在线咨询

用户评论

了解了这个成语后,我对中国历史有了更深的理解。

有16位网友表示赞同!

"烽火戏诸侯"让我对周幽王的故事念念不忘,真是个经典的案例!

有13位网友表示赞同!

读史让人智慧增进,这句话在"烽火戏诸侯"中得到了很好的体现。

有6位网友表示赞同!

通过学习这个故事,我学会了思考历史事件的深层意义。

有17位网友表示赞同!

"成语贯春秋"的标题真的很贴切,每个成语都是中华文化的瑰宝。

有20位网友表示赞同!

"读史增智慧"在"烽火戏诸侯"的故事里被完美诠释了。

有19位网友表示赞同!

每次回顾这段历史时,那句“一笑倾城”都让人深思.

有14位网友表示赞同!

"烽火戏诸侯"不仅是个故事,更是一个教人反思权力与责任的寓言。

有9位网友表示赞同!

成语中蕴含的历史知识让我对周朝的时代有了新的了解。

有9位网友表示赞同!

"成语贯春秋",每个成语都是穿越时间的知识之旅。

有19位网友表示赞同!

"读史增智慧"在古往今来,都是一条颠扑不破的道理。

有12位网友表示赞同!

通过这个故事,我更加关注了周幽王与褒姒的决策背后的原因和影响。

有5位网友表示赞同!

学习“烽火戏诸侯”让我明白,小小的行动可能引发巨大的变动。

有16位网友表示赞同!

"成语贯春秋"真是让人一次领略了不同历史时期的深刻含义!

有17位网友表示赞同!

每次读到这个故事,都会想起权力滥用与个人责任的重要性.

有16位网友表示赞同!

这段历史在“成语贯春秋”的书中被讲述得生动有趣,印象深刻。

有12位网友表示赞同!

"读史增智慧"体现在无数如同"烽火戏诸侯"的故事中,令人沉思。

有5位网友表示赞同!

学习古代历史与传说时,“成语”总是能增加不少趣味性。

有19位网友表示赞同!

通过探究“烽火戏诸侯”的故事,我对人性、权力有了更深的理解。

有7位网友表示赞同!